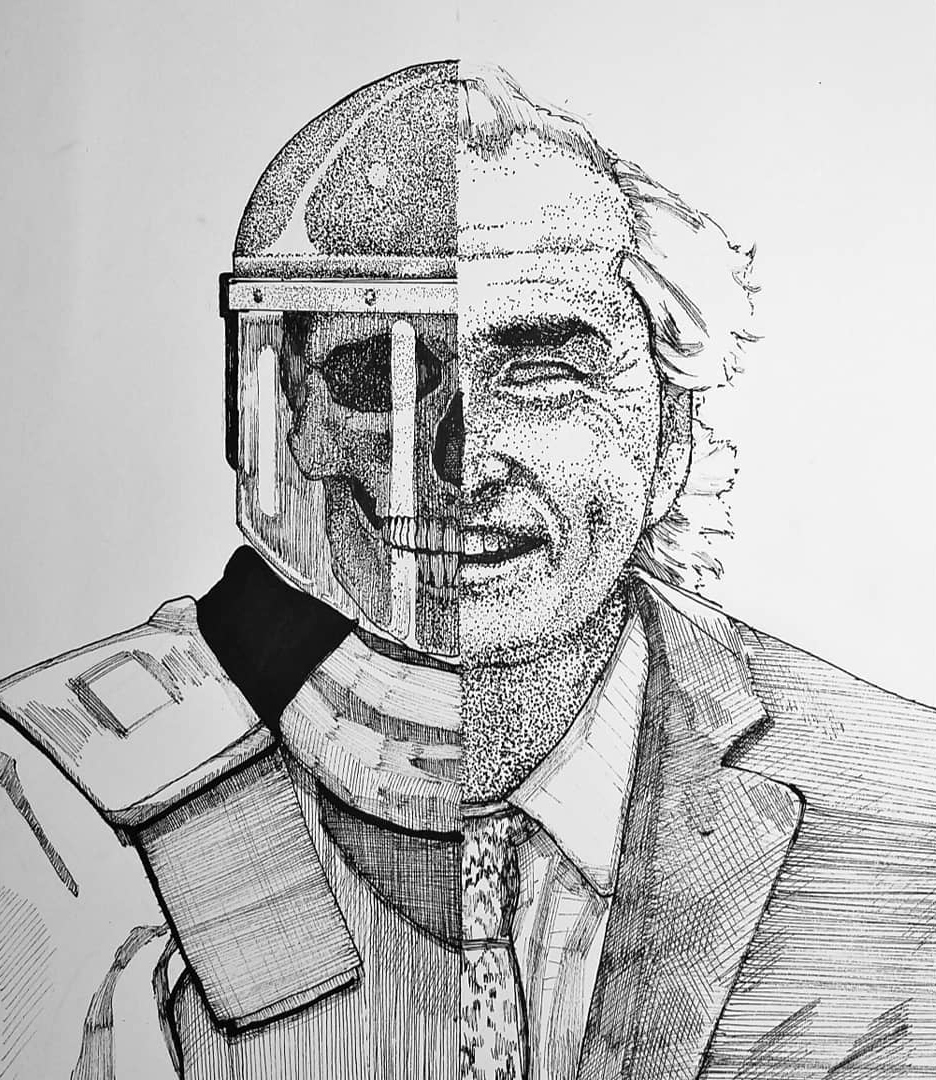

ILUSTRACION: HUAN

El tratadista británico Arthur Ponsonby sentenció: “cuando se declara la guerra, la verdad es la primera víctima”. Su frase cobra actualidad con la misma frecuencia que estallan los conflictos armados.

Quizá usted es muy joven, pero antes de que se hablara de fake news, las paparruchas estaban a la orden del día. La segunda guerra de los estados unidos en contra de Iraq se fundamentó en información de inteligencia clasificada, que al poco tiempo, con el país mesopotámico en ruinas, se supo que no era más que un invento de principio a fin. Sí, así tal cual: un invento. Las famosas armas de destrucción masivas eran el caso ficticio que un alumno de pregrado, de una universidad del centro de los EEUU, presentó con el fin de aprobar la cátedra de Ciencias políticas. Las instrucciones del trabajo especificaban que se debía inventar un caso en que el gobierno de los estados unidos tuviera que reaccionar militarmente. El informe de este alumno fue aprobado con nota mínima. Meses después de la invasión, un periodista le siguió la pista al texto creado en el Microsoft word y dio con el archivo, la universidad, el alumno y el trabajo. No existió tal información clasificada. Tampoco el que se descubriera la verdad, y de modo colateral a los mentirosos, tuvo alguna consecuencia judicial, política, social o cultural. Las fake news son de Trump, de nadie más, y ya no es el presidente así que podemos seguir caminando con la frente en alto.

En medio de la “guerra contra el terrorismo” la frase de Ponsonby reverdecía, del mismo modo que lo había hecho en la “guerra contra las drogas”. La verdad no se hallaba por ninguna parte, todo lo que se decía desde el salón oval o era una mentira o dependía de un infundio.

El caso más notable fue el de la internación de toneladas de cocaína a la ciudad de Los Ángeles por parte de la CIA. Era tanta la cocaína, incluso más que la que entraba por Miami, que algunos distribuidores experimentaron con ella y así surgió el Crack. El Crack, las pandillas de latinos y afroamericanos, el hiphop de la costa oeste, surgieron en medio de lo que conocemos como el “Caso Irán-Contras”. Un periodista descubrió lo que ocurría y puso luz sobre el escabroso asunto: en la costa oeste el financiamiento creativo a la contra nicaragüense había costado más estadounidenses muertos que la guerra civil de Centroamérica.

Pero había que sumar una víctima más, dos más para ser precisos.

Primero, la verdad. Segundo, el periodista que la dijo.

Porque como suelen decir el periodismo es una de las profesiones más peligrosas del mundo, ejercerla y decir la verdad te puede a llevar a la tumba hasta en la patria de Joseph Pulitzer.

Cuando Piñera nos declaró la guerra, la verdad yacía enterrada a tres metros bajo tierra. No era necesario resucitarla para volverla a matar, habría sido un despropósito. Y de periodistas muertos no hemos sabido hace tiempo, casi el mismo tiempo en que no tenemos periodismo de verdad.

Antes de la guerra de Piñera asesinaron a Camilo Catrillanca en Temucuicui; la prensa canalla, esa asociación ilícita que en nada echa de menos la verdad ―pese a sus farisaicos lloriqueos dominicales― no tuvo empacho en hacer circular un carro vacío al que todos debíamos perseguir: el de las supuestas profesoras asaltadas y sus vehículos.

¿Qué tenía que ver eso con un comando militar acribillando al conductor de un tractor que cosechaba cilantro? ¿Qué tenía que ver con un quinceañero torturado?

Nada, absolutamente nada.

El problema con las profesoras de Ercilla no es ontológico, no es acerca de la existencia de ellas, si son reales o no, si son o no profesoras, si ejercen o no la docencia en un área rural de la Araucanía, si les robaron o no sus vehículos. El asunto versa sobre la relación que tienen esas profesoras con la ejecución extrajudicial de Camilo Catrillanca.

Hoy sabemos que no tienen la más mínima relación.

El horror se acrecienta si hurgamos en la información que públicamente circuló a las pocas horas de la ejecución de Camilo: ya se sabía que no existía conexión entre ambos.

Sin embargo las notas de prensa siguieron por días, semanas, incluso meses, hablando del mentado “robo a las profesoras”.

Algunos de esos reportes fueron firmados por la periodista de La Tercera Leslie Araya.

Pero la periodista no acotó su trabajo a escribir artículos sobre la inverosímil conexión entre esos dos hechos, también gastó su tiempo libre defendiendo su “tesis” y a sus colegas que eran emplazados por la ciudadanía, ávida de respuestas. Soy testigo de su defensa cerrada a Daniel Matamala, quien viajó a la zona a entrevistar a las “profesoras” en el edificio de la Intendencia.

Hasta la fecha ningún periodista ha investigado esta hebra, aún no sabemos si las profesoras existen o si fueron asaltadas, elementos mínimos para referirnos a esta historia. Sólo sabemos que las mentadas docentes no tienen relación alguna con el asesinato de Camilo. ¿Qué llevó a nuestros periodistas a contar la historia de ese modo? ¿Que llevó a todos nuestros periodistas a contar esa historia de ese modo? ¿Qué ha llevado a que ninguno de nuestros periodistas disqueserios haya viajado a Ercilla a dilucidar las dudas que quedaron tras ese homicidio?

En Calama la prensa local hizo su trabajo: concluyó que la periodista Leslie Araya había mentido de principio a fin. Los beneficiados por su mentira habían sido nuevamente funcionarios de carabineros.

Pero como la verdad está muerta y enterrada, nadie ha hecho mayor escándalo por eso.

Resultó más escandaloso el que insultaran a la periodista, lo que llevó a un pronunciamiento del mismísimo Colegio de la orden. Allí donde todo observador imparcial vería dos males, algunos sólo eran capaces de ver uno. Los insultos tuvieron la capacidad de justificar la mentira previa, Leslie nos mintió “porque estaba muy ofendida con nosotros”, nos dijeron. Un extraño caso de represalia por anticipado, algo así como la guerra preventiva que nos enseñaron en Iraq. ― PITONIZO. ●